Alcancé a odiarla

No fue fácil alejarla. Odiarla sí. Pero alejarla hasta el olvido…, eso ya es otro cantar. En su caso se podría decir “otro recitar”, que va más con ella. Con la escritora que se olvidó de escribirme.

Reconozco que alguna vez la he odiado. Y también que viví momentos en que era incapaz de distinguir a quién despreciaba más: a su indiferencia o a mi timidez. Aun así, querer alejarla no es mi sentimiento más fuerte. El que gana la batalla también empieza por “A”. Y, si se gira la palabra, luce el paradero de la Fuente de Trevi.

Me gustaría poder hallar mil maneras de convertirla en un recuerdo indoloro. No sé si es mejor que duela un ratito o que escueza para siempre. A pesar de no haberme prometido nunca nada, ni siquiera un insulso “tal vez” de madrugada, lastima mucho más de lo que me convendría; se me desgarra una y otra vez la herida. Eso es jodido, teniendo en cuenta que ella tendrá a otra a la que le prometerá toda su Vida, que es lo que se me escurre a mí a medida que pasan los días.

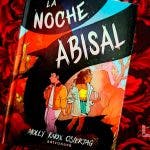

Adicción a la ficción

Otoño III

Recuerdo recitar uno de mis latidos a su zona más íntima:

“Al pensar en su otoño mojado de placer, me enrojecía como se enrojece septiembre con la llegada de la estación. Un jardín privado con los matices propios de la etapa más madura.

Conocí sus voluminosas cordilleras al norte de su panorama, cada una con su propia cima, sonrosada y sedosa; picos apacibles, esponjosos, cercanos. Fue entonces cuando me dio por el alpinismo. Y, armada de valor, trepé hasta el monte más hermoso que me quiso desvelar: el de Venus. Un lugar recogido y misterioso que guardaba en secreto. Aquella loma contaba con su propio otoño, envuelto por un denso seto color café.

Qué hermoso resultó curiosear entre su prado e ir descubriendo, paso a paso, lugares cada vez más acogedores. Hasta llegar, a través de un pasadizo oculto, a la abertura que daba acceso a un mundo subterráneo. Su mundo subterráneo. Con el carmín de mis labios, le dejé claro lo lindo que me parecía su paisaje.

Después de tres meses explorando zonas tan espléndidas, decidió que había llegado la hora de marcharse a un lugar más frío, y borrar la huella que dejé en su tierra cuando la escalé a besos. Ahora creo que el color castaño de su piel se ha difuminado, tornándose blanca. Sus sendas son níveas. Aún así, no me parecen pálidas, sino puras, de lo claras que son.

Y yo, desde entonces, me paso los días buscando horizontes inéditos, visitando nuevas praderas, siempre encharcadas, de tonos ocres o cobrizos, con intención de encontrar otro monte tan auténtico como aquel suyo.

Recuerdo lo que pensé antes de que mudara de época: para ser otoño, no le hacía falta olmo, roble, arce ni ningún miembro arbóreo. Tan solo con su follaje marrón oscuro, raso o acolchado, pero siempre cálido, se convertía en la estación más completa y sabrosa del año.

Le confesaré algo: Siempre he querido comérmela a versos. Y así se lo diré, para que le llegue mejor; pero, sobre todo, para que lo sienta mejor:

Adoro el otoño del color del madroño. Mi ánimo es algo ñoño, cada día, más de ti me encoño. Con mis propios lamentos me escoño, me tienen hasta el moño. Al contemplarte entre el cambroño, recuerdo lo que más me abrigó: tu otoño”.

Adicción a la ficción

Más o menos completa

He llegado a la conclusión de que la única pareja estable con la que he vivido ha sido la escritura. Es un bolígrafo. Un pedazo de papel arrugado. Un recambio de la pluma. Es todo eso. Es más que ella. El único amor del que no me canso tras tantos años de convivencia.

Melancólica en forma de prosa, delicada si se viste de poema, o pura y arrolladora cuando me narra, la escritura es lo que me enseñó y también lo que me dejó. Lo único que aún conserva su esencia y a través de ella puedo escribir su nombre sin que me duela demasiado. O sus iniciales, escondiéndolas donde no sea fácil encontrarlas: en mitad de un párrafo, en tres adjetivos consecutivos, o antes de un punto y aparte. Si me apetece estar con una rubia, me tomo una cerveza. Que quiero una morena, pienso en el café. Y si se me antoja pelirroja, cualquier licor anaranjado me sirve. Sobre todo, un buen vino rosado.

Y luego estaba ella. También era mi amor, pero de esos platónicos. De esos que se escaparon y solo volverán cuando ya no me quede fuerza en los dedos para agarrarlo. Lo malo es que a ella sí la podría cambiar por la primera mujer que me hiciera ojitos. Y acabar así devolviéndole el daño que me dejó de recuerdo.

La verdad es que vivir conmigo debe parecerse mucho a suicidar los sentimientos. Habría días en los que no querría ni mirarla a los ojos, ni me importaría saber cómo le ha ido en el trabajo, ni siquiera hacer el amor con ella. Surgirían instantes en los que preferiría seguir enmarañando mi interior en el sofá, de madrugada, a solas; momentos en que sus caricias me irritasen y la apartase de mí, refunfuñando. Habría días en los que necesitase mandarla muy lejos, allí donde no huele bien… Porque no sé qué extraña conexión se daba en mi cerebro que, cuando me encontraba sola, ansiaba enlazarme con ella; y en los pocos pasos que anduvo a mi lado, deseaba estar muy sola. Nunca acepté esa contrariedad para ninguna de las dos.

Así que me conformo con la escritura. Es la única a la que soporto y me sobrelleva. La única que me hace sentir más o menos completa.

Adicción a la ficción