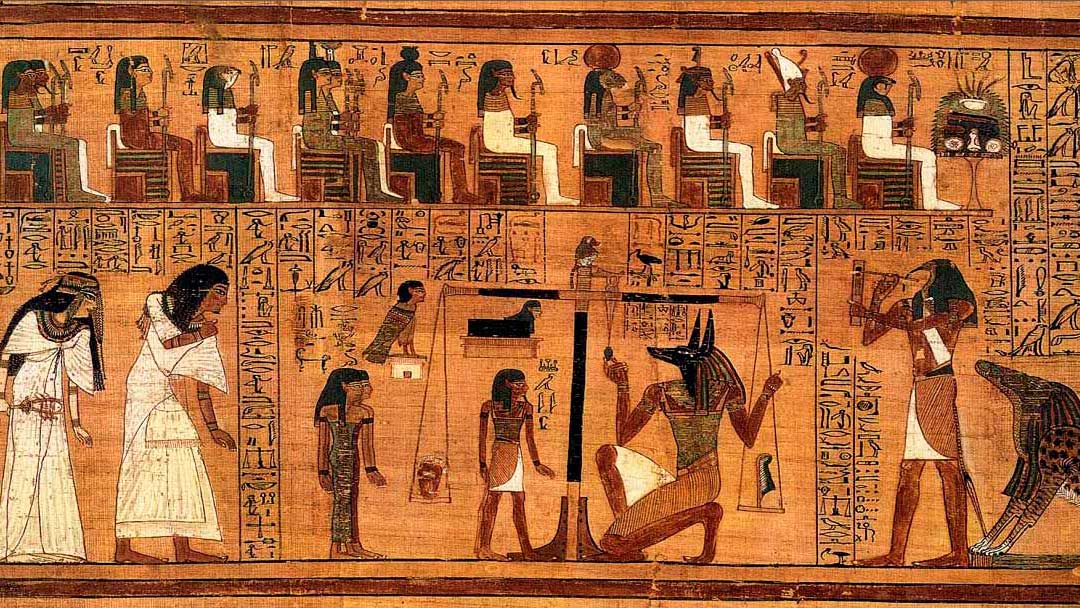

-Es tal y como lo representan -me explica Carlota frente a un papiro-. En la sala hay un juez, Osiris, y un tribunal. Anubis, el dios con cabeza de perro negro, te conduce frente a una balanza donde hay posada una pluma de avestruz. En el otro platillo tienes que poner el corazón. Maat, la diosa de la Justicia, está presente. Y éste con la cabeza de ibis es Thot, el escriba. Si la balanza se mantiene, perfecto. Pero si se desequilibra… Entonces llega la Devoradora, esta especie de leona-cocodrilo, encargada de aniquilarte. Terrible, ¿no?

Las personas justas, en cambio, se anotan en el libro de Thot y van al inframundo, donde deben de vivir en una especie de rave perpetua… Porque para, evitarse las resacas, el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos se quedan en los vasos canopos, bajo custodia. Todo esto hay que entenderlo en sentido metafórico, claro. Yo fui de las que no pasaron la prueba…

-Pero esa prueba es imposible -le replico yo-, ¿Quién no ha roto un plato en su vida?

-Ve tú a quejarte.

-¿Conoces a la otra gente que se quedó contigo?

-No puedo decirte, ya he hablado de más.

Estamos en el sótano de la Glyptotek, Carlota y yo, disfrutando de la fresca semipenumbra, lejos del calor casi asfixiante de las salas del museo y del griterío del parque de atracciones Tívoli. Y sin embargo, estamos en pleno centro de Copenhague. A nuestro alrededor, decenas de turistas se fijan en los mismos detalles y disparan las mismas fotos que yo, llenos de curiosidad por las momias, los dibujos que decoran el interior de los sarcófagos, los jeroglíficos y las escenas de la vida en el antiguo Egipto.

Y justo en este lugar, me encuentro cara a cara con Mirra y su acompañante: Monsieur Moustache, I presume, un ser bajo, rechoncho, con pelo y barba blancas. Ella se sonroja al verme pero me hace un microgesto para que me acerque a saludar y me presenta a su marido, que de entrada me estudia con mirada desconfiada, aunque al cabo de un instante baja la guardia.

-Bonjour! -respondo, replicando la entonación de Mirra-. Comment allez-vous?

Mirra me presenta como una compañera de facultad. Por mi parte, me vuelvo hacia el lugar donde estaba Carlota para completar las presentaciones. Pero mi fantasma favorita ha volado a tiempo.

-¿Qué haces en la universidad de Copenhague? -me pregunta él en francés.

Monsieur Moustache es una persona andrógina, al estilo de Akenatón. Es el equilibrio justo entre ambos sexos. Podría ser un hombre, por el bigote y la barba, aunque sin ellos bien podría pasar también por mujer, con sus curvas y rasgos faciales. Akenatón y Nefertiti me observan, esperando mi respuesta.

-Trabajo en la cafetería -respondo mirándolo directamente a los ojos-. Yo soy quien le sirve los cafés a Mirra, cuando se permite una pausa.

Mirra me dedica una mirada entre pícara y reprobatoria, como significándome que tampoco hacía falta pasarse. Él levanta las cejas y asiente con la cabeza.

-Estoy estudiando lenguas escandinavas y es mi forma de cubrir la estancia aquí -le explico.

-En democracia, el acceso a la educación es un derecho inalienable -contesta sonriendo con benevolencia-, y aquí nos encontramos en uno de esos templos de la belleza y del conocimiento. ¡Todo para el pueblo!

M. Moustache es vieja escuela y se cree en el deber de hacernos una visita guiada. Yo los sigo un rato mientras él diserta sobre los antiguos pueblos mediterráneos y yo busco a Carlota o a Guido, o a ambos, entre la gente. Mirra evita mirarme y trata de llevárselo cuanto antes. En cuanto nos despedimos rodeo las salas inferiores, en busca de Carlota. Mirra me lanza una última mirada cargada de deseo, mientras su marido observa, inclinado, unas momias de gato. Me despido mandándole un beso. Al salir, encuentro a Carlota sentada en el jardín de invierno, esperándome.

-No tenías que preocuparte por mi. Es que soy muy tímida. Y no quería interferir.

-¿Qué dices? -le digo mientras vamos hacia la salida.

-Conozco un lugar para comer, junto a un embarcadero, pero queda un poco lejos. Podemos tomar el autobús aquí al lado.

Nos subimos al 2A en dirección Christianshav y nos bajamos veinte y cinco minutos más tarde en una antigua zona industrial, ocupada ahora con medio centenar de tascas. Se puede leer “Raffen” en un grafiti rojo, en lo alto de una nave. No sé qué significa, pero ya me he resignado a no entender casi ningún rótulo y a moverme igual, como entre jeroglíficos. La gente viene y va con platos de comida y botellas, los más jóvenes se bañan en los embarcaderos, veleros y botes pasean por el canal. Al fondo asoman varias chimeneas industriales.

En un puesto libanés pedimos falafel y cerveza, comemos sentadas a la sombra de una carpa, en un sofá fabricado con restos de palés. Al terminar, Carlota enciende un porro y se lo fuma recostada contra mi. Envuelta en su nube de hachís, aprovecho para darle un breve repaso a los titulares de varios periódicos y a los diez minutos, desanimada, me guardo el móvil. No sé por qué me saboteo estos momentos. La guerra en Ucrania va para largo, Zelenski saca pecho y los rusos amenazan con un ataque definitivo, aprovechando que tienen secuestrada la mayor central nuclear de Europa, en Zaporiyia. La actualidad es un inmenso botón rojo.

Después me da por pensar en el juicio de mi alma, en mi situación actual, en las cosas que me han ido pasando a lo largo del verano. Qué rifa me ha traído hasta aquí, en compañía de una suicida retornada, con la que, dicho sea de paso, me entiendo de maravilla. Al fin y al cabo, nunca he sido una persona venal, como Mirra, ni tengo los pies en el suelo, a la manera de Lady Chorima o de Nastacha. Lo mío es etéreo, poco pragmático. Casi siempre he vivido así, rodeada de mis propios fantasmas, en una autarquía interna. Todo esto me lo digo a mi misma, mientras rodeo a Carlota con los brazos y le doy un beso en la cabezota.