¡Hola! Es la primera vez que no quiero contarte una historia, pero te dije que lo haría, así que heme aquí.

Llevo semanas invernales de inagotables tazas de té tratando de escribirla. Ha llegado el verano y con él, sigo persiguiendo la difícil tarea de recordar lo que ha borrado mi mente para protegerse por tantos años.

La madrugada de un nuevo año inicia difuminándose calurosa y apaciblemente en mi ventana. Mi inamovible posición sobre el teclado ha agarrotado mis dedos. El silencio va entregándose de piernas abiertas al tiempo y yo, maldita sea, no tengo un ápice del cuerpo que no tiemble bajo la tortura aplastante de invocar la razón por la cual inicié este espacio de anécdotas llamado “Buscando Té”.

Hay más aventuras por contar, pero debo confesar que me siento muy estúpida al seguir escribiendo historias de mujeres del pasado, teniendo una en el presente.

Quiero terminar este ciclo regalándote la raíz de este blog que tanto te gusta leer y dejar aquí el peso sollozante de una mujer, el mismo que desprendí hace tiempo de mis hombros, pero al que debo darle el honor de secarse en mi papel virtual. Este escrito detalla el pago de la enorme cuota que me ha hecho pagar el karma.

La verdad siempre sale a flote, como la gota de aceite en el vaso de agua. Lola Flores.

A los 18 años yo tenía claro que me gustaban las mujeres, lo que no tenía claro era como vivir con ello sin querer pegarme un balazo cada vez que respiraba.

Mi familia me trataba cada vez peor en casa y en mi pecho la pena se iba transformando en rencor.

Mi madre, la fuente de mi inspiración y aspiración, me había dicho que me prefería puta que lesbiana. Mi padre, mi regocijo interior, me había dicho que no me quería como a mis hermanos y que tal vez no debí ser su hija.

Yo no sabía que estudiar, ni qué hacer con mi vida y eso los decepcionaba aún más. No sabía quién era y que error estaba pagando. No me sentía completa, pero tampoco sabía que se sentía estarlo.

Tener que comer y un techo sobre mi cabeza, significaba humillación y malos tratos, pasaditos por agua caliente. Vivir libre significaba peligro y soledad.

Mis días eran un tormento pensando que le había fallado a mi familia y que era un mal ejemplo para mis hermanos pequeños. Sentía vergüenza de sentir diferente y de ser quien era. A menudo soñaba despierta con un fin rápido e indoloro. En esa época delirante, por consecuencia sugestiva y buena suerte, apareció Azul.

Azul tenía tan solo dieciseis años cuando la conocí en el parque principal de Jesús María, un distrito populoso y bonito, que tiene un gran colegio de mujeres llamado Teresa Gonzalez de Fanning.

Unas amigas y yo habíamos conocido chicas que estudiaban en dicha institución, y siempre las esperábamos en las bancas del parque antes mencionado a la hora de salida.

Todas teníamos especial interés en alguna de ellas y para ese tiempo ya se habían formado parejitas primaverales. Yo tenía una.

El día que conocí a Azul yo estaba más triste que de costumbre. Me senté sobre el respaldar de la banca, silenciosa y meditabunda. La colegiala que estaba conmigo en aquel entonces, que ahora es una amiga a la cual aprecio en sobremanera, se sentó en el espacio vacío entre mis piernas. Éramos un grupo de ocho o diez chicas cuando a lo lejos vi la silueta de otra estudiante conocida, acompañada del ser más bello que había visto sobre la tierra, caminando hacia nosotras.

Esa fue la primera vez que escuché el latido de mi corazón.

Su nombre extraño hizo un hueco en mi mente. Sus ojos verdes se robaron la luz del sol al tenerla frente a mí. Fue amor a primera vista. Quién diría que íbamos a tener una larga historia de seis maravillosos años.

Empecé a frecuentarla a diario y caminábamos más de veinte cuadras hasta su casa, riendo y conversando. Debía dejarla cerca de su casa y no hasta la puerta, puesto que mi look en esa época era bastante, digámoslo con simpatía, “obvio” para los demás.

Un día ella me preguntó: – ¿Estarías con una chica menor de edad?

Temblé al responder: – Si estoy enamorada, sí.

No pasó mucho tiempo para hacerle la ansiada pregunta y que la felicidad se asomara por fin a mi vida.

El asunto era complicado. Debíamos vernos a escondidas. Hablábamos mucho por teléfono. La sensación de extrañarla se hacía profunda. Cada vez que ella escapaba a “comprar algo a la tienda”, nos demorábamos más y más.

Nos atrevimos a presentarme en su casa como una amiga que la ayudaría en matemáticas. Nuestro primer beso se suscitó en plena clase, en la mesa de la sala.

Solía ocultarme debajo de su cama cada vez que podíamos. Pronto mi presencia se les hizo extraña a los miembros de su familia.

Un día su padre, un señor de espesa barba blanquecina, de modales perfectos, y de ojos azules como el mar, nos pescó en la esquina de su casa, acarameladas.

Entre sollozos, Azul no dudó en decirle que yo era su novia. El padre pidió verme de inmediato.

Un jueves como hoy, acudí al llamado y me topé frente a frente con la cara adusta de cada persona en el lugar. Mi mejor amiga me esperaba en la esquina de la casa por si ocurría algo inesperado. La madre, pequeña, de ojos pequeños también y rostro angelical, me miró con descontento. Se notaba que había estado llorando.

El padre me ofreció tomar asiento y un café. Yo respondí con una negativa, por el temor a un posible envenenamiento que pensé merecido.

Después de preguntarme todos mis datos, como si se tratara de una entrevista laboral, procedió a decirme:

- Mira hijita, yo soy abogado.

En ese momento imaginé a mis hermanos llevándome fruta y cigarrillos a la cárcel. Él prosiguió:

- Yo no te conozco, pero conozco a mi hija. Aunque sea pequeña, confío en su criterio. Siempre me ha demostrado ser prudente. Si ella cree que tú puedes hacerla feliz, bienvenida seas, esta es tu casa. Eso sí, si salen, me la traes a la hora que te indica su mamá y listo. Espero no tener problemas futuros contigo.

No podía salir de mi asombro. Él me estaba dando permiso para salir con su hija, sin ningún reparo. Aquel hombre de más de setenta años quería que su hija sea feliz. Ojalá yo hubiera tenido esa suerte. Él me había tratado como una persona. Qué bien se sentía.

Su mamá no fue tan ecuánime al respecto. A menudo no quería que Azul tuviera algo mío. Ni una carta, ningún regalito. Casi nunca me contestaba el saludo. Siempre estaba de mal genio cuando me veía, pero respetaba la decisión del padre.

Azul tenía tres hermanos hombres, ella era la menor (#QuétalSuerteCarajo).

Yo conocía a Marlon y a Fabrizio. Marlon, de unos veinte y algo, de carita dulce y simpática me miraba siempre con recelo. Fabrizio era un chico de habilidades especiales, lleno de vida, que dependía absolutamente de su madre y Azul.

El mayor de ellos, se llamaba Vasco y tenía la gracia de Terminator mezclada con los poderosos rasgos de Schrek. Usaba una espesa barba y tenía el ceño fruncido como si siempre le molestara algo. Vasco me dijo que quería conversar conmigo un día, pero quiso que no sea en su casa. Azul nos perseguía llorando, y Vasco le decía que se fuera. Yo le decía lo mismo mientras me temblaba hasta el pelo.

Él me amenazó con matarme en palabras políticas. Yo lo amenacé con represalias hasta el día de su muerte y así iniciamos una bonita amistad. Él y su locura fueron mis mejores amigos por largo tiempo.

Todo mejoró poco a poco. Azul y yo nos hicimos inseparables. Empezamos a vivir juntas a los nueve meses en su casa. Yo tenía una familia otra vez, aunque extrañara infinitamente la mía.

Así pasaron los años. Ella y yo fuimos creciendo en todo sentido.

Nuestra relación era perfecta. No había peleas ni malestares que no se resolvieran rápidamente y conversando. Nada se quedaba en el aire. No había silencio que entorpeciera las ganas de estar juntas.

Ella fue valiente y les dijo a todos que estaba conmigo. Nunca dudó en sacar de su vida a quien no estuviera de acuerdo. Me dio el papel que representaba en su vida desde el comienzo y solo siendo una niña. Yo le devolví cada gesto regalándole mis pensamientos y cuidados cada segundo.

Conmigo aprendió a leer y escribir correctamente. Le enseñé sobre música, arte y té. Yo aprendí de ella cientos de sencillas formar de demostrar amor verdadero. Yo proveía la casa al comienzo, ella hacía maravillas con el fruto de nuestro esfuerzo.

Aprendimos a bailar juntas. No hubo día sin un detalle sincero y repleto de amor.

Nos pasamos al segundo piso de su casa, donde hicimos de cada espacio un pedacito de cielo del color de su nombre.

Pasábamos noches y días mirándonos. Su voz diciendo mi nombre significaba cada vez más en mi pecho. Cada fosa de mis ganas de ser feliz empezaba a respirar con notoria facilidad. Mi vida con ella contenía equilibrada melodía y ritmo. Despertaba y dormía entre sus brazos, con una sensación de paz que no podía entender.

El peso mutilador de cada reproche que me hizo mi familia, se fue disipando con la seguridad de saber que estaba en el camino correcto.

Era yo por primera vez.

Empecé la universidad. Azul empezó clases de inglés. Empezamos a trabajar. Azul se levantaba a las 5 a.m. para hacer ejercicios, yo dormía hasta las 8 a.m. y me levantaba con el desayuno en la mesa. Azul inició una carrera de modelaje. Yo reventaba de celos y orgullo. Mi familia empezó a acercarse de a pocos. La familia de Azul se hizo parte de mí. Teníamos planes a futuro. Compartíamos una relación sólida y estable a pesar de la corta edad.

Todo era perfecto. Todo… todo menos yo.

A mis veintitrés años yo había vivido poco. La amaba pero añoraba la vida de otros. En secreto y con los ojos cerrados imaginaba viajes, gente, noches ensordecedoras, primeros besos, risas y júbilo.

A menudo soñaba despierta y me entretenía con la idea de ser otra persona, sin querer por supuesto, ni por un segundo que fuera real. Mi vida era hermosa y yo solo jugaba en mi mente de vez en cuando.

La casa requería cada vez más cosas. Los pagos y gastos eran cada vez mayores. Siempre había algo que arreglar o qué hacer. La rutina empezó a alcanzarnos. Las responsabilidades me agobiaban. Pronto ya no quería salir a ningún lado, siempre me sentía cansada. Cada propuesta de diversión era una mala idea para mí. Ella me reclamaba la atención de siempre. Me preguntaba porque no la abrazaba como antes. Porque no la miraba a los ojos cuando hablábamos.

Las peleas ya no eran pacíficas y acogedoras. El sexo ya no era una respuesta. Simplemente dejé de sentir pasión, aunque el amor seguía intacto.

La mimetización que habíamos creado nos asfixiaba. Nos gustaba la misma música. Veíamos las mismas películas. Yo le decía que vestir. Ella me decía que comer. Yo no daba un paso sin su permiso. Ella no pedía el kétchup sola en un restaurant.

Teníamos las mismas manías. Los hobbies eran compartidos. Hablábamos igual.

Sentía que me acostaba con un espejo, día tras día.

Cuando caminábamos por las calles, cientos de ojos la miraban, y yo moría por dentro, porque aunque siendo mía solo la amaba sin desearla.

Mis alucinaciones se hicieron más fuertes, complejas y cuantiosas. Tanto que necesitaba tres o cuatro veces al día encerrarme en el baño solo para cerrar los ojos y escapar.

Me fui alejando de la verdad.

Ella dejó de sentirse atractiva y lloraba sin consuelo sin decirme que sucedía. Ya no confiaba en mí para contarme.

¡Maldita sea! ¿Cómo iba a saber lo que vendría después de esto?

Una mañana dormitaba mientras despertaba en la cama y vi el reflejo de Azul cambiándose de ropa en la pantalla de la televisión. Sus brazos se elevaron para hacerse una cola en el pelo y mis ojos se paralizaron.

Su cuerpo dibujaba perfectamente su esqueleto. Podía ver las costillas surgiendo de su tronco pálido y extremadamente cadavérico. Las piernas que tantas veces amé eran apenas un par de líneas delgadas que milagrosamente estaban de pie.

Las lágrimas terminaron de despertarme de aquel estupor que parecía un sueño, un sueño terrible, un sueño malo, muy malo.

La bulimia y la anorexia habían atacado su frágil cuerpo y sin darme cuenta fueron desapareciendo los hermosos rasgos que la caracterizaban.

Yo estaba allí, viviendo con ella y sin ella. Obsesionada con una vida que no era la mía. Estaba tan distraída en querer ser alguien más, que no me di cuenta que Azul me gritaba ayuda.

Tuve que recurrir a sus padres, quienes la ayudaron a salir de aquel trance bajo estrictos controles médicos y psicológicos.

Estuvo enferma muchos meses. Nuestra relación decayó de una manera tan dramática que apenas podíamos soportarnos una al lado de la otra. Sin embargo, yo la amaba, y sabía que ella a mí, tanto como yo, o quizás aún más.

El tiempo pasó y llegó el invierno taciturno y cínico, entre tazas de té, manzanilla, anís o lo que me pidiera de madrugada en cada transitorio mes rojo.

Azul empezó a alegrar su vida con la presencia de las visitas de su mejor amiga. Una chica llamada Inés, bajita, graciosamente poco atractiva, quien con su peculiar forma de hablar nos hacía reír estruendosamente cada vez que abría la boca. Yo estaba feliz por Azul, tal vez aliviada.

Las visitas de Inés se hicieron muy consecutivas y yo me deshice del tormento de tener que salir de casa. Inés había tomado ese espacio. Estaba agradecida con ella.

Un día Inés llegó a nuestra casa cuando Azul no estaba. Le ofrecí una taza de té de durazno. Estuvimos conversando por horas. La plática era natural y amena. Fácil. Relajante.

Azul llamó para avisar que iba a demorar un poco en el trabajo e Inés decidió retirarse.

Al despedirnos nuestras bocas chocaron un poco de lado, como si hubieran querido acercarse desde hace mucho. Había un poco de desesperación en ese acontecimiento. Nos miramos con sorpresa. Sonreímos sin sonreír. Inés se despidió rápidamente y yo cerré la puerta casi de inmediato.

El mismo día me escribió para preguntarme cualquier cosa y terminamos en la cama de su departamento. Le dije que no regresaría y que era mejor que nos olvidemos del asunto. No sentí nada. Fue un mal pajazo. Ni siquiera sé por qué lo hice.

El sexo por infelicidad es una cadena que es difícil de soltar y se puede confundir con millones de sentimientos, mezclarlos y hacerlos nada de un segundo a otro.

Ella lo tomó bien.

Pasaron un par de días y a pesar de mis súplicas siguió visitando a Azul como si nada. Me dijo que no me preocupe, que ella ya había olvidado el tema y que no se separaría de su mejor amiga por un error.

Empecé a reconocer la carita de Azul, la de siempre. Ella se acercó más. Hablamos de lo que había estado fallando, de lo mucho que nos amábamos, de lo felices que incluso distantes éramos juntas. Yo retenía la culpa que estrangulaba mi garganta cada vez que Azul me besaba.

Mis manos temblaban al tocarla después de tanto tiempo. Terminaba arrodillada llorando en el baño cada vez que nos entregábamos.

Nunca estuvimos mejor que en aquella época en donde yo me tragaba el dolor de haberla engañado. Fui la mejor actriz del mundo. La mentirosa que se creía el cuento.

El mundo tiene una norma de la que nadie puede escapar. Da vueltas. Te regresa el mal o el bien. Es retorcidamente cierto. El círculo marca la línea y gira y gira y gira hasta que tú, minúsculo e inútil punto microscópico te haces parte de él.

Así como ocurren una y otra vez las historias que siempre son las mismas que escuchas por allí, así me pasó a mí, yo triste idiota.

Inés le contó lo que había sucedido a una amiga, que se lo contó a otra amiga y que no tardó en contárselo a Azul.

Nunca olvidaré su rostro inocente incrédulo riendo y contándome lo que le habían dicho de mí. Llevé en mi pecho y en mis sueños ese mismo rostro que segundos después de aquella risa, se tornó pálido y rompió a llorar a mis pies al confesarle la cruel verdad.

Lo que sucedió luego de aquello se resume en más lágrimas. Me perdonó pero no me perdonó. Olvido pero no olvidó. Me mudé pero no me mudé. Rogué, supliqué, esperé, reclamé, intercepté, hablé, prometí, morí.

La perdí.

Tuve la vida que tanto soñaba por años después de Azul. Viajes, mujeres, fiestas, noches, alcohol, amigos que no supe quiénes eran, como si la maldición del karma me hubiera dejado la cereza en un pútrido postre.

Fui infeliz pareciendo ser feliz. Eso es lo peor que puede pasarte.

Fui una gran bola de heno rodando en el desierto de cuerpos sin alma. Repartí los fragmentos de mi tristeza en cada beso que di, sin poder sentir nada más que pena por mí y esa, querida lectora, fue la enorme cuota que pagué por hacer llorar a un corazón puro y bueno.

Pasaron seis años de vacío, antes de encontrar a Ana, la mujer que hoy me roba el sueño incluso durmiendo con ella. Justo la encontré cuando decidí darle una bocanada de aire a mis pulmones y miré alrededor. Justo en el momento que empecé a vivir para mi. Ella siempre estuvo cerca, muy cerca, pero mis ojos no la vieron hasta que los abrí.

Esa es otra historia.

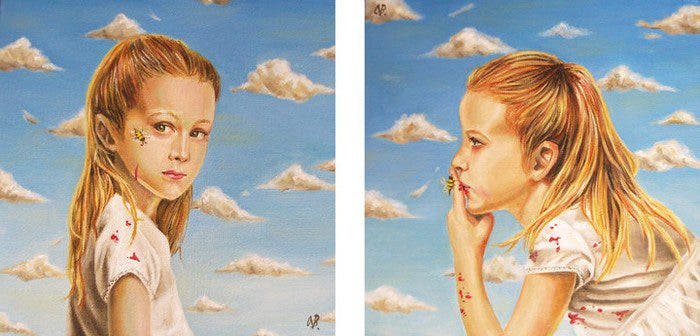

Pintura de la talentosa: Andrea Barreda.